東シナ海タンカー事故、日本沿岸部への影響は?超軽質原油コンデンセートとは?(2/7追記)

2018-02-01 更新

海水汚染や海洋生態系への影響が懸念されている、東シナ海で起きた石油タンカーの衝突事故。日本沿岸部への影響についてのシミュレーションおよび、各機関の見解をまとめる。

沈没したタンカーは11万トン超の原油を輸送していた

AFP通信によると、1月6日、中国沖(黄海と東シナ海の境界線付近)でイラン企業所有のタンカー「サンチ(Sanchi)」が、香港船籍の貨物船「CF クリスタル」と衝突。サンチは炎上しながら漂流し、14日に日本の排他的経済水域(EEZ)内で沈没した。

タンカーの乗組員イラン人30名、バングラデシュ人2名のうち、みつかった遺体は3名に留まっており、事故の現状からもはや生存者が見つかる見込みはないとされている。

21日夜、中国国家海洋局は、332平方キロメートルにわたって油膜が海面を覆っていることを確認したとの声明を発表。タンカーは、「コンデンセート」という超軽質原油を11万1000トン積載しており、この規模での流出は前代未聞という。

汚染物質の拡散シミュレーション

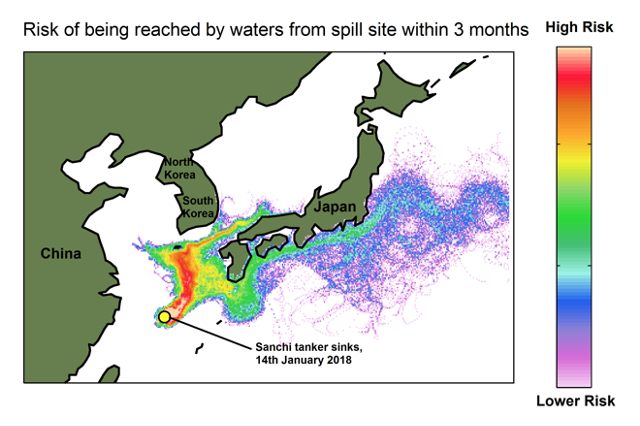

この事故を受け、イギリスの国立海洋学センターが汚染物質の拡散モデルを予測。その予測を元に、ロイター通信がそのシミュレーション映像を作成、公開している。

The worst tanker oil spill in decades is unfolding across hundreds of miles of the East China Sea after an Iranian oil tanker carrying more than 100,000 tonnes of toxic oil collided with a freighter and exploded. https://t.co/p9zvV5eRqS pic.twitter.com/AWlHub3ENv

— Reuters Top News (@Reuters) 2018年1月27日

このシミュレーションでは、沈没から25日後(つまり2月8日)には、汚染水が種子島や屋久島のある大隅諸島付近に到着。そこで、黒潮に合流して、九州・四国・本州の太平洋沿岸に急速に運ばれてしまう可能性を示しており、SNSなどでも海水汚染を心配する声が多く見受けられた。

国際環境NGOグリーンピース・ジャパンの見解

一方、国際環境NGOのグリーンピース・ジャパンは、コンデンセートは非常に揮発性が高く、海に流失した油は大気中に蒸発していくと説明。その上で、上記の拡散モデルは流出した粒子がどのように移動するかを予測しただけものであり、『コンデンセートの特質を考慮に入れていないことから、今回の影響の規模を判断するのには有力ではありません』と、同モデルの設定条件を解説した。

また、コンデンセートは原油漏れの際に見られるような粘り気のある濃密な黒い油とはならず、『直接肌に触れたり、鼻や口から体内に入ったりすると人体にも悪影響を及ぼす可能性があります。危険性が高いのは主に海上の事故現場に赴いている人たちです。現時点では陸地の人たちにはリスクはありません。』ともコメント。

主原油の流出量について正確な情報は不明なままで、海洋生態系への影響も予測は不可能。今回の事故が起きた地域は、ケンサキイカの産卵場所であり、マサバ・タチウオなどの食用種が越冬地として利用しているが、いまのところ死んだ魚は確認されてはいないという。

また、今後の拡散影響については、『流失した原油は自然なプロセスによって時間の経過と共に毒性が軽減されていくであろうと思われます。その様子が日々どのように変わっていくのかを注視していく必要があります。』と答えている。

海上保安庁第10管区の見解

なおBCMとしても、この海域を管轄する海上保安庁「第十管区海上保安部」に話しを伺ってみたところ

●帯状の油は確認できているが、当初の濃い油膜は既に確認できず、その浮遊範囲も限定的である。

●風潮流により今後日本への漂着についても否定はできないが、ただちに重大な影響が出るものではなさそう。

との見解。

コンデンセートの性質等を考慮すると、上記シミュレーションをそのまま汚染レベルと置き換えることは出来ず、97年のナホトカ号重油流出事故時のような真っ黒な液体が海岸を埋め尽くす訳でもないようだが、決して安心できる状況ではない。引き続き注視していきたい。

2018/02/02午前 追記

2月1日夜、朝日新聞が、鹿児島県奄美大島の朝仁海岸に、黒い油状の固まりが漂着していると報道した。また、鹿児島テレビは、十島村の宝島に少なくとも1月27日に、油のような漂着物があったと報道していた。これをうけ、グリーンピース・ジャパンは以下の声明を発表している。

「沈没した石油タンカー『Sanchi』による可能性が高いです。それはおそらく、海水と混ざり乳化した燃料油、もしくは、コンデンセートに含まれる重い残留物と思われます。しかし、これが石油タンカー『Sanchi』のものかどうか証明するには、”指紋認証”のように、タンカー沈没地点で浮遊している燃料油の採取サンプルと照合分析をしない限り、確かめるのは不可能です。」

一方、TBS NEWSによると、同日1日に中国の海洋当局は会見を行い、流出した油による汚染の範囲が最も広がった時の10分の1まで狭まったと発表したという。

———————————

2018/02/02 19:00 追記

2月2日午前、政府は、鹿児島県・奄美大島の海岸に広範囲に渡って黒い油が漂着したとして、首相官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置した。

———————————

2018/02/02 20:00 追記

当THE SURF NEWSは、宝島のある十島村役場に電話取材を実施。担当者によると、住民と協力して漂着物の除去作業を行い、ドラム缶2つほど回収したがまだ大半が海岸に残っている状況。今のところ漁業への影響は確認できていないが、住民からは心配の声があがっているという。

なお、奄美大島の島北部~西部に渡り、東シナ海側の海岸線を広範囲に調査した「奄美海上保安部」によると、実際に海岸まで降りることができる複数の場所で、黒い油状の固まりの漂着を確認。現時点で石油タンカー「Sanchi」から流れ出たものと断定はできないとするも、その成分について調査中であり、原因の特定を急いでいるとのこと。

———————————

2018/02/05 14:00 追記

NHK NEWS WEBによると、2月4日、鹿児島県徳之島でも油状物質の漂着が確認された。これまでに、奄美大島、喜界島、トカラ列島の宝島、徳之島の4島で油のような漂着物が確認されているという。

これを受け、当THE SURF NEWSでは、本日現地への電話取材を実施し、各機関から以下の回答を得た。

・徳之島町役場/住民生活課『これから県と相談し、調査・対応方を協議する予定』

・十島村役場(宝島)『海上保安庁が漂着物の検査実施し、有害物質が含まれていることは確認されなかった』

・奄美海上保安部『週末には現地で漂着物の採取を行い、現在、調査機関にて漂着物の成分分析などが行われている』

・奄美大島のサーフィン関係者『先週に比べ油状漂着物が増えている』

・種子島のサーフィン関係者『種子島の海岸沿いを見回っているが、まだ漂着物は確認されていない』

———————————

2018/02/06 18:00 追記

鹿児島読売テレビによると、5日夜までに、奄美大島、トカラ列島宝島、喜界島、徳之島に加え加計呂麻島、与路島、 請島でも油の漂着が確認された。また、同日、沖永良部島でも油の漂着が確認されている。

———————————

2018/02/07 19:00 追記

6日夜、第十管区海上保安部は、宝島・奄美大島・喜界島に漂着した油状物質の成分分析結果を以下のとおり発表した。

・各島に漂着した油状の物は、C重油相当の油または原油相当の油である

・コンデンセートは揮発性が高いため、一般的に島に漂着する可能性は極めて低い

・SANCHI号沈没位置付近の海面に浮流する油と、各島沿岸の漂着油が同一のものとの結果はでていないが、関係がないとも断定できない

同部に電話取材を行ったところ、沈没したSANCHIにはコンデンセート約11万トンのほか、船自体の燃料油としてA重油約120トン、C重油約2000トンが積まれていたことが分かっている。

97年に日本海で沈没したタンカー「ナホトカ号」からは、重油約6000トンが流出したと言われているが、単純に数値だけを比較すると、Sanchiに積載されていた重油量はナホトカ号の約1/3となる計算だ。

今回、各島に漂着した油状物質について、化学物質の環境汚染を専門に研究する鹿児島大学の宇野誠一准教授は、「重油には毒性の強いとされる多環芳香族(たかんほうこうぞく)炭化水素が含まれるが、環境への影響は一時的・範囲も限定的だろう。」と話す。また、今後想定される除去作業についても、「活性炭マスクや手袋を着用したほうがよいが、万一手に触れてしまっても石鹸と大量の水で洗い流せば問題ない。大量に摂取しない限り人体への影響もない。」という。

一方、奄美大島の海岸沿いを調査・撮影しているあまみカメラ坂元秀行氏によると、油の漂着ポイントは徐々に広がっている印象で、現在は島の東側笠利町付近(奄美空港の南)でも数点漂着物を確認しているという。

▼名瀬地区朝仁海岸の様子(奄美大島漂着油情報提供)

———————————

情報提供:The Surf News

COVER PHOTO:(c)National Oceanography Centre

※当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等を禁じます。